こんにちは。歯科医師の吉田奈央子です。

近年、歯科医療、特に矯正治療の分野は、デジタル技術の進化によって劇的な変革期を迎えています。その中心にあるのが、皆さんもご存知の3Dプリンター技術です。

私もこの技術を深く臨床に取り入れるべく、今回、「3Dプリンター活用技術検定試験」を受験しました。

本記事では、3Dプリンティングが矯正歯科にもたらす恩恵と最先端の活用事例に加え、現役歯科医師ならではの視点で、

①具体的な試験対策と受験レポート

②安全運用への考察

を、お届けしたいと思います!少し長くなりますが、何かの参考になりましたら幸いです!

1. 歯科医療のデジタル化と3Dプリンターの役割

💡 なぜ歯科医師が3Dプリンターの知識を深める必要があるのか

従来の歯科治療は、印象材(粘土のようなもの)で歯型を取り、石膏模型を作成するというアナログなプロセスが中心でした。

しかし、この手法には、印象材の変形による誤差、模型の保管スペース、そして何よりも患者様の「オエッ」となる不快感(嘔吐反射)という課題が常に付きまとっていました。

ここで、口腔内スキャナー(iTero, Trios, Aoral scanなど)と3Dプリンターが主役として登場します。

-

口腔内スキャナー: 患者様の歯型を数分でデジタルデータ(STLファイル)として取得。

-

3Dプリンター: そのデジタルデータに基づき、精密な治療用装置や模型を直接、院内または技工所で出力。

この「デジタルワークフロー」こそが、矯正治療の精度、効率、そして患者様の快適性を飛躍的に向上させる鍵となります。

この検定で得た体系的な知識は、今後の歯科臨床の質を高める上で必須だと痛感しています。

受験の動機:最先端の技術と安全運用の両立へ

私がこの検定試験を受験した最大の動機は、2025年7月に聴講した「日本3Dプリンティング矯正歯科学会」での講演でした。

講演を通して、プリンター本体の性能や造形技術はすでに高いレベルで臨床応用可能になっている一方で、

「実際に現場で運用する際の安全性や管理体制をどこまで体系的に理解しているか」という疑問に直面しました。

3Dプリンターは、レジン(光硬化樹脂)や各種材料を扱います。

レジンのアレルギーリスク、使用者やスタッフの安全衛生、そして造形物の薬機法上の取り扱いなど、

「新しい技術の運用と安全」に関する知識は、患者様の口腔内に関わる歯科医師にとって必須です。

この検定は、まさにその体系的な知識を学ぶ絶好の機会だと確信し、受験を決意しました。

記念品の立派なキーホルダー!かわいい!!

2. 矯正治療における3Dプリンター活用の最前線

検定試験で問われる3Dプリンティングの基礎知識は、特に矯正分野の最新治療に直結しており、臨床現場での活用は多岐にわたります。

① マウスピース型矯正装置(アライナー)の製作の革新

近年、爆発的に普及しているマウスピース型矯正(アライナー矯正)は、3Dプリンティング技術の最大の恩恵を受けています。

-

治療計画のデジタル化: 口腔内スキャンデータをもとに、治療の初期から最終段階までの歯の動きをデジタル上でシミュレーション(セットアップモデル)。

-

アライナーの製作: このシミュレーションの各段階のデータに基づき、3Dプリンターで多数の精密な治療用模型(ステージングモデル)を作成します。

-

装置の製造: この3Dプリント模型に、熱と圧力をかけて専用シートを圧着し、マウスピース(アライナー)が製造されます。

マウスピース矯正の治療の精度とスピードは、ひとえにこの3Dプリントモデルの正確性にかかっており、高精度で滑らかな表面が求められるため、主にSLA(光造形)方式の3Dプリンターが用いられます。

② 裏側矯正(舌側矯正)装置のカスタム化

歯の裏側に装着する舌側矯正装置(リンガルブラケット)は、目立たない反面、装置の複雑な形状から、高い精度が求められます。

3Dプリンターは、患者様の歯の裏側の凹凸に完全にフィットする、カスタムメイド(オーダーメイド)のブラケットや、それを正確な位置に接着するための専用トレー(インダイレクトボンディング用トレー)を製作するために不可欠なツールです。

これにより、装置装着時の違和感を最小限に抑え、治療の精度と効率を格段に向上させることが可能です。

③ サージカルガイドと固定源(アンカースクリュー)の応用

難易度の高い症例や外科手術を伴う矯正治療では、埋伏歯の開窓牽引やインプラント矯正用の一時的な固定源(TADs/アンカースクリュー)を正確な位置に埋入する必要があります。

CT画像と口腔内スキャンデータを重ね合わせ(フュージョン)、3Dプリンターでサージカルガイドというマウスピース状の装置を作製します。

このガイドを用いることで、ドリルやスクリューの埋入位置、角度、深さをコントロールでき、安全で確実な治療が可能になります。

これは、検定で学ぶ「3Dデータの取り扱い」や「造形精度」の知識が患者様の安全性に直結します。

3. 【実践】現役歯科医師の「超効率化」勉強法と試験レポート

多忙な臨床の合間を縫って学習を進めるため、私は「超デジタル・超効率化」をテーマに掲げ、以下の方法で対策を行いました。

📖 超効率化勉強法

-

デジタル教材化: 公式テキストをスキャナーで読み込みPDF化し、いつでもどこでも確認できるようスマホに取り込みました。

-

AIを活用した問題演習: ChatGPTなどの人工知能にPDFの内容を入力し、自動で選択問題を作成させました。これは時間がない方にとって非常に強力な武器となります。

-

弱点克服に特化: 私は最初に全てを読むのではなく、AI作成の問題を解き、間違ったところだけを抽出して集中的に復習するという手法を採用しました。これにより、知識の定着していない分野に絞って学習でき、勉強効率が飛躍的に向上したと感じています。

↑こんな感じで勉強していました。便利な時代になったものです・・・

↑こんな感じで勉強していました。便利な時代になったものです・・・

📝 試験概要と当日の流れ(CBT方式レポート)

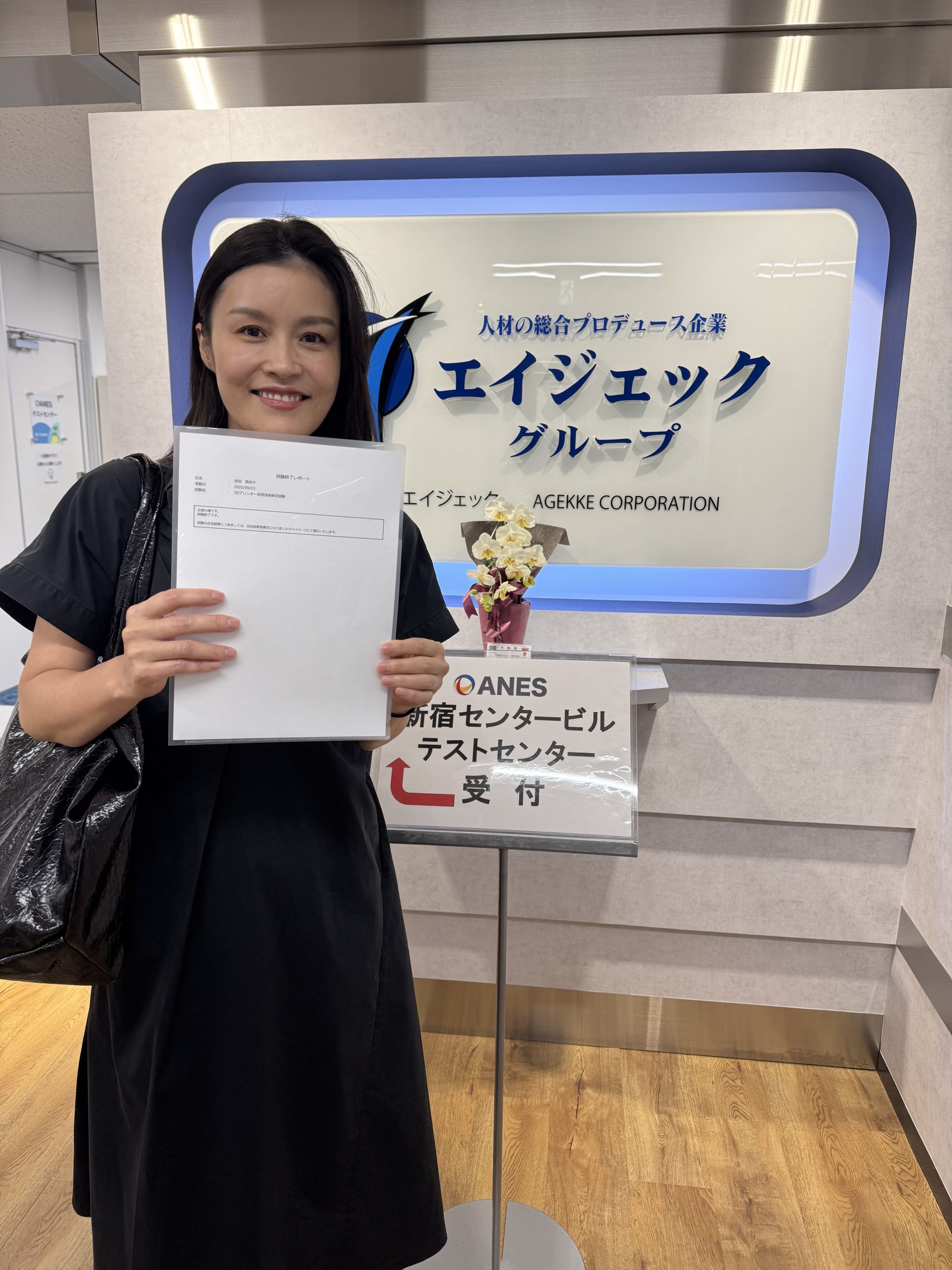

試験は、東京・新宿の試験センターでCBT(Computer Based Testing)方式で受けました。

-

試験形式の特徴: 歯科医師の皆さんであれば、歯科医師国家試験のCBTで経験済みの方も多い形式です。パソコン画面上で問題が提示され、解答を選択していきます。

-

出題範囲: 造形方式(SLA, FFF, SLSなど)の原理と長所・短所、造形材料の特性、3Dデータ(STL, OBJなど)の知識、安全衛生と法規といった基礎的な内容が網羅的に問われます。

-

~当日の流れ~

-

受付を済ませた後、私物(携帯電話、時計など)は全て指定のロッカーに預けます。

-

その後、試験票(パスワードなど)が発行され、試験会場のブースに通されます。

-

全員一斉型の試験ではなく、各自が到着した時間に合わせて、個別のパソコンブースで試験が開始されるため、集中して臨むことができます。

-

-

試験中の機能: 画面上には、「後で見直したい問題」や「自信がない問題」にチェックマークを付けておく機能があり、見直し時間を効率的に使えました。

私は9月に受験しましたが、合格発表は10月下旬にメールで届きました。「忘れた頃にやってきた朗報」に、大変嬉しく思ったことを覚えています。

↑試験日はとても暑かったのを思い出しました。最近はめっきり秋も深くなりましたね。年々月日の流れが速くなっていく・・・

↑試験日はとても暑かったのを思い出しました。最近はめっきり秋も深くなりましたね。年々月日の流れが速くなっていく・・・

4. 歯科医師としての視点:検定で得た知識の重要性

この検定の学習は、単に知識を得るだけでなく、

「なぜこのプロセスが必要なのか」という医療者としての考察の深さを養ってくれました。

① 造形方式の選択のロジック

検定では、様々な造形方式が問われます。例えば、矯正用のアライナー模型には、高精度で表面が滑らかなSLA方式が適していますが、強度や耐久性が求められる顎骨模型(外科手術シミュレーション用)には、別の方式が選ばれることもあります。

この技術選定のロジックを、原理から理解できるようになりました。

② 安全衛生・法規の重要性

これは歯科医師にとって最も重要な分野です。

-

レジンのアレルギー対策: 3Dプリントに用いられる液状レジンは、未重合の状態で触れると皮膚炎やアレルギー反応を引き起こす可能性があります。検定で学ぶ適切な換気、保護具(手袋、ゴーグル)、そして造形後の洗浄・二次重合の徹底に関する知識は、スタッフと患者様の安全を守るために不可欠です。

-

製造物責任(PL法): 院内でカスタム装置を製作する場合、製造物責任に関する理解も必要です。これらの運用上の知識をきちんと学べたことは、臨床の質を高める上で大きな収穫でした。

5. まとめ:デジタル時代の「共通言語」としての資格

3Dプリンティング技術は、歯科医師と患者様、そして歯科技工士との間に、高精度な「共通言語」を生み出しました。

この「3Dプリンター活用技術検定試験」は、単なる資格ではなく、私たち歯科医療従事者が、最新のデジタル技術を安全かつ最大限に臨床に活用するための「基礎体力」であり、未来の医療を見据えるための必須のステップだと確信しています。

今後もこの知識を武器に、技術の進化を学びながら、患者様により安全で、より快適、そしてより予知性の高い矯正治療を提供していきたいと思います。